Yanaiara

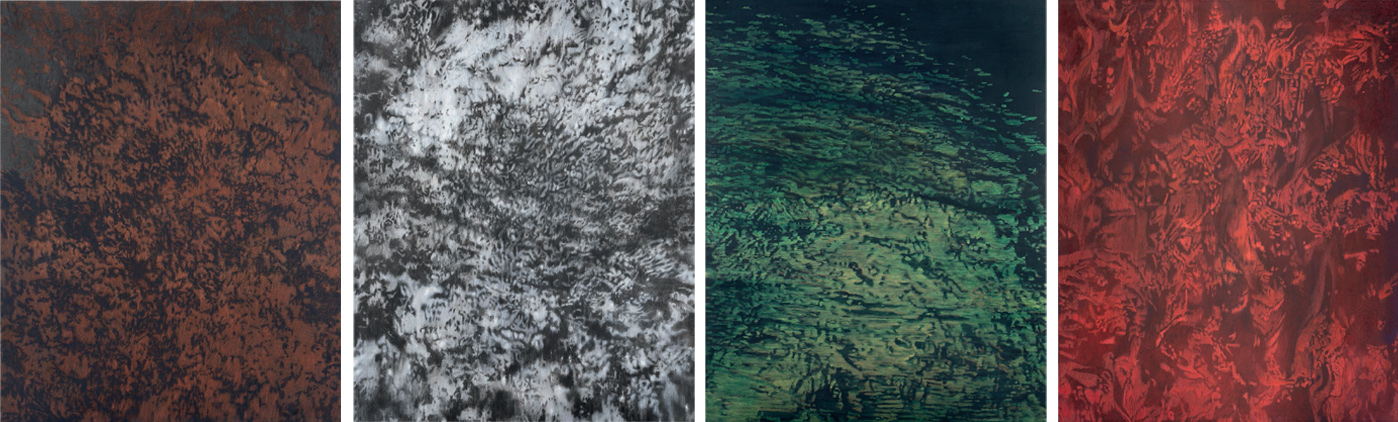

NIGREDO / ALBEDO / CITRINITAS / RUBEDO

Louisa Holecz

Niobide abandonnée, 2024

Mi proceso creativo siempre refleja mi atracción personal por los impulsos destructivos y reparadores. Me interesa la forma en que las experiencias caóticas, así como la agresión destructiva, se convierten en obras de arte a través de un proceso de sublimación. De ahí mi interés por la costumbre de Claudel de destruir su obra.

Louisa Holecz

La artista visual británica Louisa Holecz (Londres, 1971), afincada en Zaragoza desde el año 2000, irrumpe en la escena española en 2009 revelando un imaginario rico y conmovedor. Desde sus primeros cuadros de criaturas salvajes con atmósferas intensas y casi viscerales, ha ido abriéndose camino hacia proyectos de gran carga conceptual, en los que lo informal se convierte en vehículo de lo intangible. Holecz deriva, así, hacia una exploración más íntima de la memoria, haciendo presencia física el recuerdo de la casa familiar y los objetos heredados de madres a hijas. Su pintura y dibujo dialogan con la escultura y otros materiales táctiles para hablar del hogar, la maternidad, la enfermedad o la pérdida.

En su proyecto más reciente, Souvenir d’exil, estas preocupaciones alcanzan un poderoso cauce creativo adentrándose en el enigma vital de la escultora Camille Claudel. A partir de su trágica historia –un talento condenado al olvido en reclusión– Holecz reflexiona sobre la poética de la duda, la identidad desvanecida, la destrucción y el exilio. Para comprender el calado de este trabajo contamos con la colaboración de la historiadora del arte y comisaria de la exposición Souvenir d’exil, que tuvo lugar en el Museo IAACC Pablo Serrano en 2025 como culminación de los 6 años de investigación de Louisa Holecz.

MOTS D’EXIL. LOUISA HOLECZ

Por Chus Tudelilla

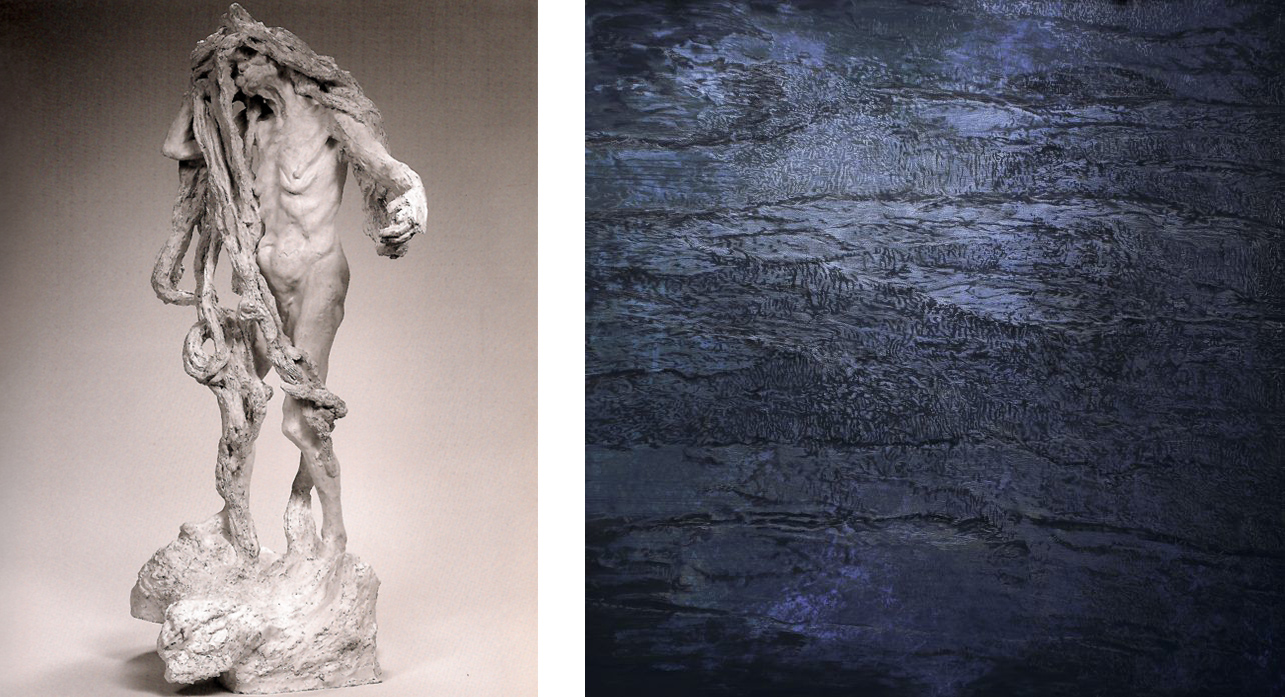

En 2019 Louisa Holecz inició el proyecto Souvenir d’exil cuando, con motivo de la exposición Viaje al manicomio celebrada en la galería La Casa Amarilla de Zaragoza, presentó la pintura Clotho, actualmente en la colección del IAACC Pablo Serrano. Clotho alude a la escultura realizada por Camille Claudel en 1893 y al jardín del manicomio de Montdevergues donde murió en 1943, tras un encierro de treinta años. Existen fotografías de aquel jardín, pero ¿cómo lo veía y sentía Camille Claudel? Louisa Holecz lo pinta seco y estéril como las hebras que surcan hirientes el cuerpo de la escultura Clotho, la moira del destino.

Clotho marcó el inicio de un profundo y complejo ejercicio de reflexión pictórica en la trayectoria de Louisa Holecz, al que acompañó el estudio del legado de Camille Claudel, escasamente apreciado en los ensayos dedicados a la escultura del siglo XX y siempre supeditado al de Rodin. El lenguaje del arte no es ni una historia lacrimógena ni un cuchicheo confidencial, quiso dejar claro Linda Nochlin; de la misma opinión es Louisa Holecz y con el propósito de atender a las claves que singularizan la decisiva aportación de Camille Claudel a la escultura europea, centró su proyecto Souvenir d’exil en atender el “enigma Claudel”, cuyo desvelamiento invita a plantear determinadas cuestiones en el ámbito de la creación visual contemporánea, tales como el reconocimiento efectivo en el sistema arte de las obras realizadas por mujeres, la necesidad urgente de establecer un diálogo entre los diferentes ámbitos de la cultura, o la constatación, de que, como anotara Giorgio Agamben, lo contemporáneo no puede más que revelarse en el espesor de temporalidades entrelazadas desde el que percibir la actualidad.

La secuencia de obras que vertebra el proyecto Souvenir d’exil configuran una cartografía visual organizada en diferentes estadios que dan testimonio de la intensa meditación que Louisa Holecz realiza sobre la pintura desde el puro acto pictórico, una posición de vértigo, siempre al borde del naufragio, en el anhelo incierto de recuperar desde el imaginario la memoria de lo perdido. Así lo constaté en el breve ensayo que escribí en la publicación que acompañó al proyecto expositivo presentado en el IAACC Pablo Serrano, durante los meses de enero y marzo de 2025, del que fui comisaria.

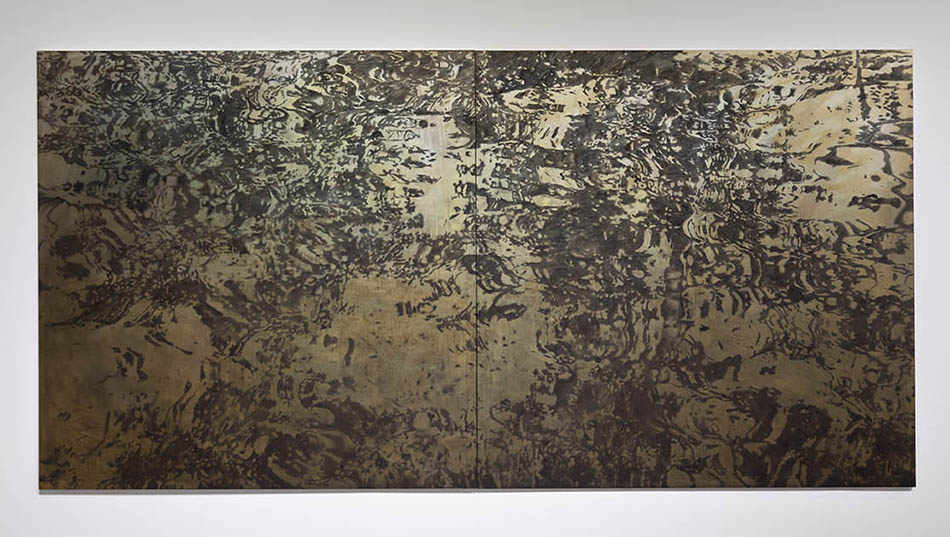

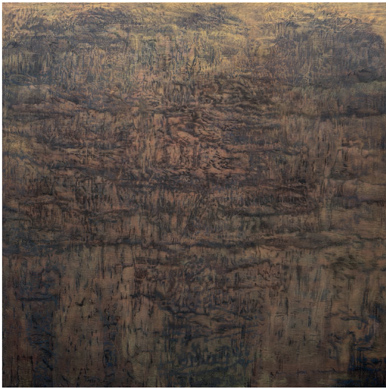

Hamadryades, 2024

Un paisaje enmarañado y oscuro señaló aquellos días el horizonte sin lejanía, un muro de pintura, que recibía y ante el que se situaba el espectador a la entrada de la exposición. Hamadryades es su título, en referencia a una escultura desaparecida de Camille Claudel dedicada a las ninfas que habitan en los árboles. La enorme masa arbórea de chopos negros era el límite que separaba el último taller-vivienda de Camille Claudel -en el 19 del Quai Bourbon de París, donde se instaló en 1899-, del mundo. Desde hacía mucho tiempo la soledad era la única aspiración que le permitía crear sus propias obras, “para ella”, según decía. En torno a 1905 empezaron las fugas y la sistemática destrucción de sus obras, auténticos autos de fe que realizaba para exorcizar sus males. Louisa Holecz registra la acción en el ciclo Peintures de destruction. A su lado las implacables moiras del destino: Clotho, Lachésis y Átropos. De la estirpe de la Noche, como las Moiras, procede la diosa Lete, pareja opuesta a Mnemosine, la diosa de la memoria. Desde muy temprano, la genealogía de Lete cede en importancia ante Leteo, un río del infierno que concede el olvido a las almas de los muertos. En el suave fluir de las aguas mágicas se disuelven los recuerdos. Louisa Holecz almacena en su memoria la historia de Camille Claudel, a quien acompaña a lo largo de su trayectoria recuperando del olvido con sus pinturas las esculturas destruidas y arrojadas a la corriente del río. Niobide abandonnée y Sédiments, secuencia de pinturas sobre papel.

El Atlas Mnemosyne fue el gran proyecto de Aby Warburg. En noviembre de 1918 sitúa Warburg los primeros síntomas de su enfermedad mental que consistía, según escribió durante su estancia en la clínica psiquiátrica Bellevue, el 16 de julio de 1921, “en perder la capacidad de conectar las cosas en sus simples relaciones casuales, lo que se refleja tanto en lo espiritual como en las cosas concretas”. Aquel hombre que pretendió recopilar el atlas de imágenes del mundo, reflexiona Fernando R. de la Flor, sintió cómo el polo del lenguaje y de la escritura misma se desestructuraba ante sus ojos; literalmente se derruía, girando hacia el lado terrible de la afasia y la agnosia, que incluso llegó a impedirle reconocer con claridad los signos que había aprendido a trazar en la escuela. Frente a la desaparición y la muerte, la imagen permanece obstinadamente.

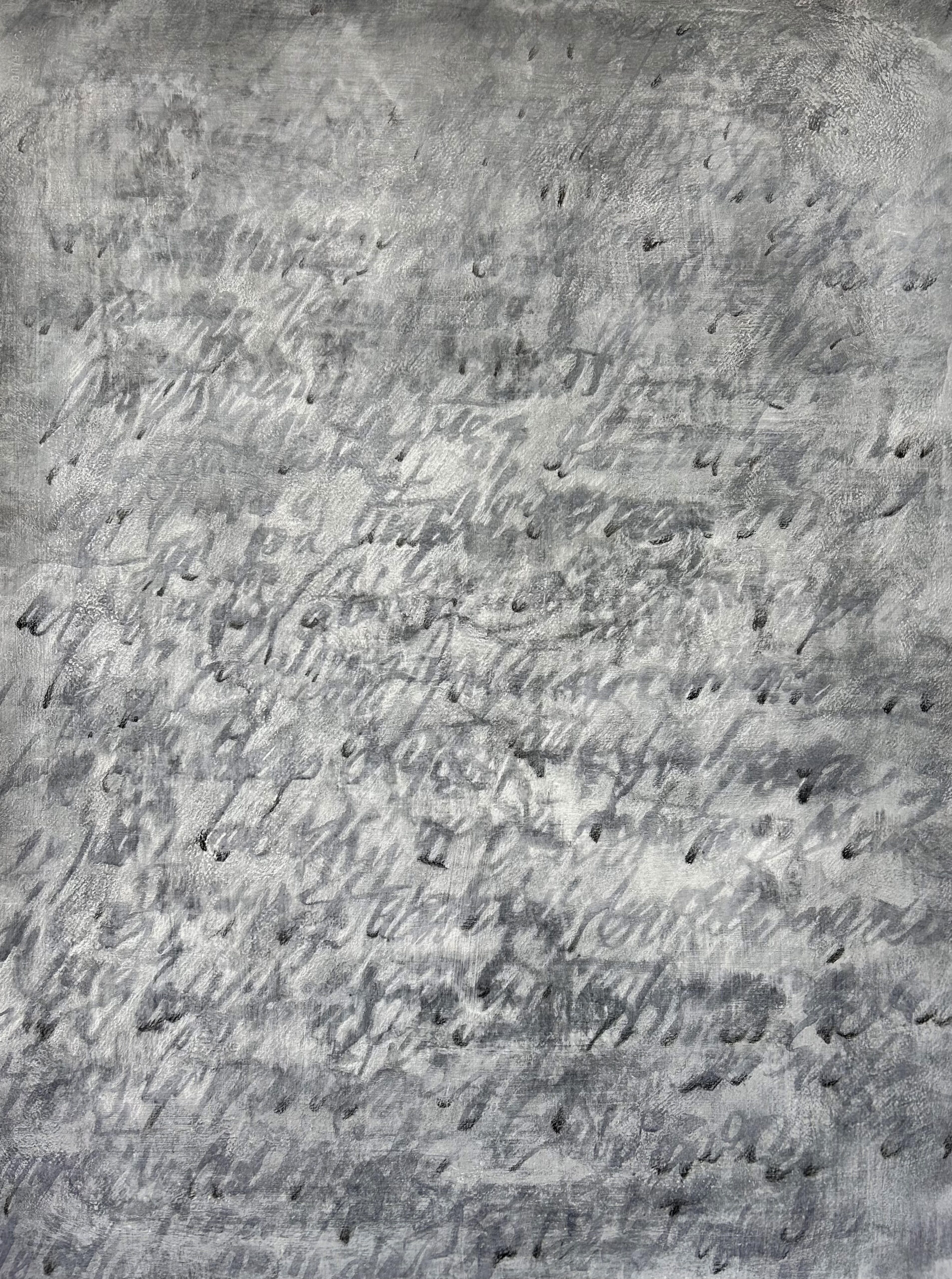

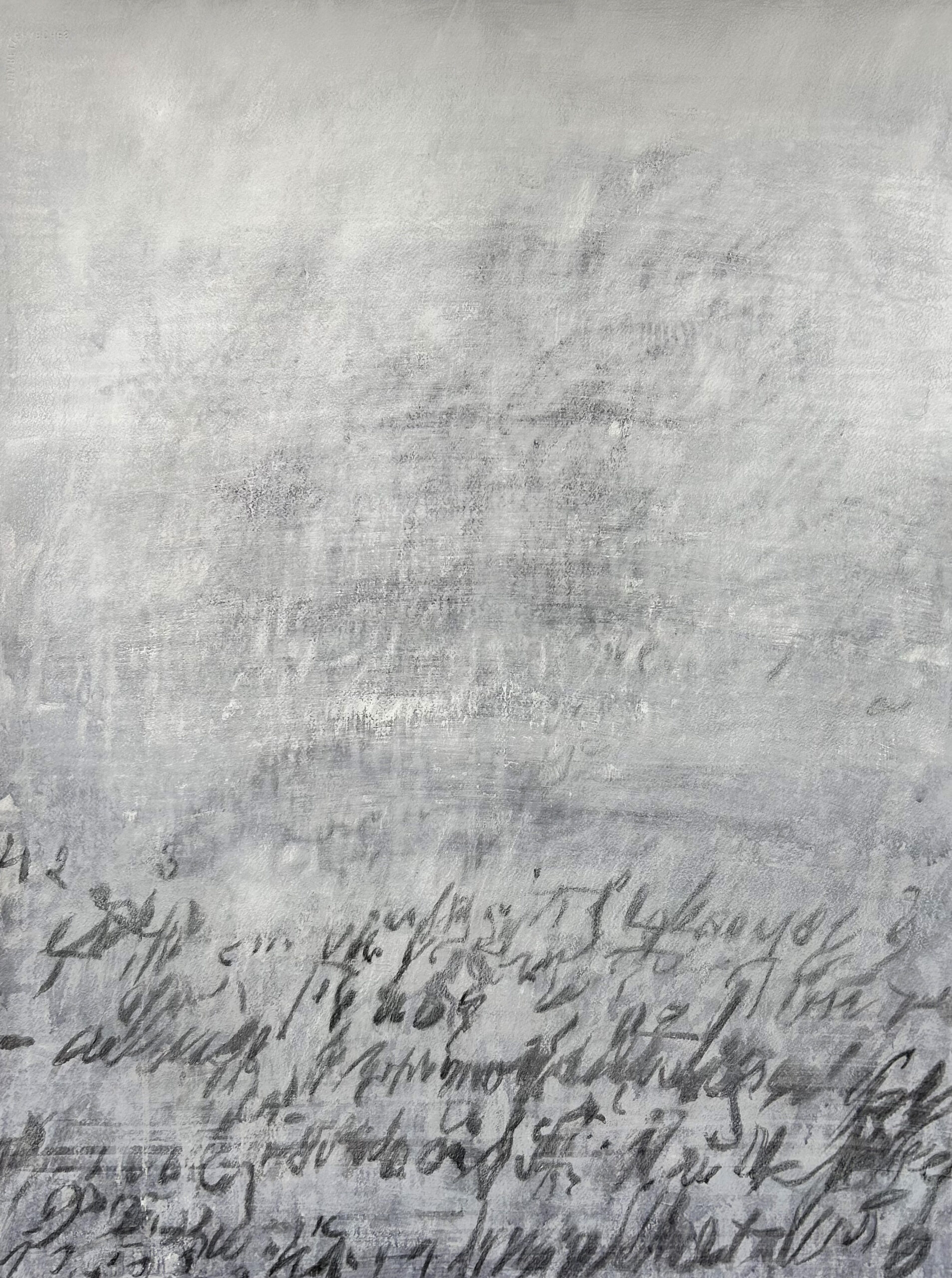

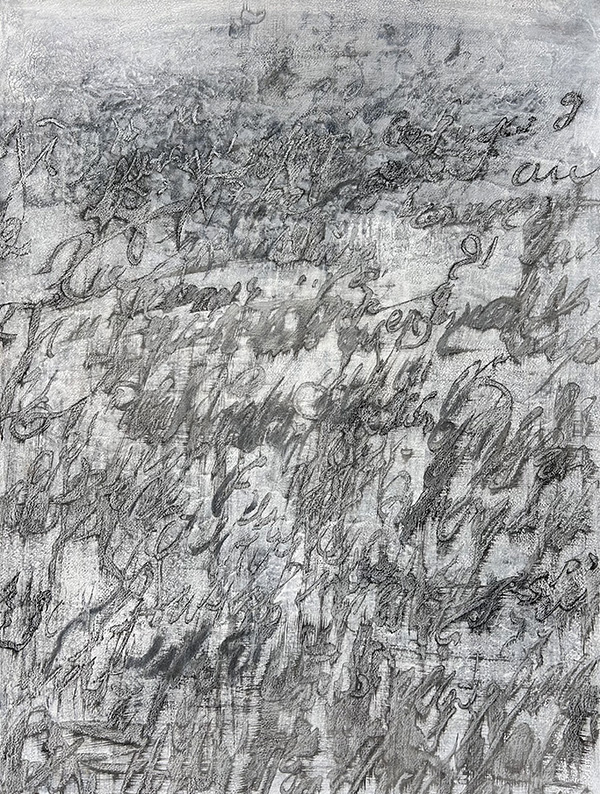

Mots d’exil IV, VI y VII, 2023

Sostiene Ramón Andrés que el silencio, la no presencia del lenguaje, deja la identidad en vilo. En la soledad de su taller, y en silencio, Louisa Holecz pinta la pérdida de identidad en la serie Mots d’exil mediante un proceso pictórico que convierte en imágenes el progresivo desgajamiento de una escritura suspendida, incapaz ya de custodiar la memoria. Sobre una capa de yeso blanca, Holecz delinea la grafía cambiante, distorsionada, vacilante, caótica, balbuceante y en declive de las cartas que Camille Claude envió desde el psiquiátrico. Nadie reconocía su voz y era complicado entender su escritura demente… Cómo escribir cuando el frío impide sostener la pluma; qué decir cuando la lengua está en retirada. Se negó a crear, dice. Pero nunca dejó de expresar el que fue mayor deseo, regresar a Villeneuve-sur-Fère, el lugar de su infancia, donde siempre se había sentido a salvo. Louisa Holecz protege en esta secuencia de pinturas la memoria de Camille Claudel, rescatándola del olvido; que no es sino la expresión, como sucede en todos los proyectos que Louisa Holecz ha desarrollado durante su trayectoria, de la necesidad de pertenencia con el ánimo de fortalecer su identidad poniéndola a salvo mediante imágenes. El exilio, como dice el verso del poema “Utopía del exilio” de Francisco Jarauta, inventa su propia escritura.

Durante el largo proceso de creación del proyecto Souvenir d’exil, Louisa Holecz utilizó una sábana sobre la que se fueron depositando los restos de pintura. Sucede que de improviso una imagen del pasado regresa espontáneamente y toma posición revelándose capacitada para sacudir nuestro imaginario. Así lo intuí. La sabana vela el recuerdo de las imágenes pintadas que ocuparon la secuencia de lienzos y papeles, y en el anhelo de dar amparo a la desaparición, Louisa Holecz envuelve el paño en organza y borda con hilos de color las manchas que señalan el límite entre lo visible y lo invisible, protegiendo los pliegues de la tela de la pérdida que anuncia el olvido.

Con Abîme Louisa Holecz puso fin a su reflexión pictórica sobre la trayectoria y obra de Camille Claudel, cuyos restos fueron sepultados en el cementerio comunal del manicomio donde murió el 19 de octubre de 1943, a las 79 años. No poseía nada. Al cabo de un tiempo su tumba desapareció. Un cuerpo sin tumba.

Abîme, 2023

Entrevista con Louisa Holecz

Tras la mirada crítica de Chus Tudelilla en Mots d’exil, nos adentramos en la voz reflexiva de Louisa Holecz. En esta conversación —con Rosa Gimeno (artista y directora de Yanaiara) y conmigo (Susana Pardo, historiadora del arte)— comparte cómo su proceso creativo es, a la vez, una investigación concienzuda y una meditación sobre la vida, el tiempo y la necesidad de reparar lo perdido, así como una forma poética de dar presencia a lo que el dolor y la muerte casi han borrado.

El título de este proyecto, Souvenir d’exil, debe su nombre a la última carta que se conserva de Claudel a su hermano, firmada “Tu hermana en el exilio”, igual que antes había firmado una postal a su amiga Jessie Elbourne: “Souvenir from exile”.

Louisa Holecz

Yanaiara — Cuéntanos qué te llevó a investigar sobre la vida y la obra de la artista francesa Camille Claudel.

Louisa Holecz — Mi interés en Camille Claudel empezó al participar en la exposición colectiva Viaje al manicomio de la galería La Casa Amarilla, con el objeto de recuperar los nombres y las voces de algunas de las mujeres creadoras que, por ser consideradas locas, fueron silenciadas y expulsadas de la sociedad, la mayoría acabaron en manicomios. Entre nombres como Anne Sexton, Leonora Carrington y Sylvia Plath estaba Camille Claudel, cuyo trabajo no conocía. Me impresionó que cuando estudié Bellas Artes, nunca nadie habló de ella. De Rodin, sí, muchísimo, pero de Claudel, nada. Cuando descubrí su escultura Clotho —la versión en yeso, aunque la original era de mármol— me pareció una obra adelantada a su tiempo. Representaba a una mujer mayor, decrépita, mientras en aquella época la figura femenina solía estar ligada a la sensualidad y juventud. Me pareció algo sorprendente y revolucionario. Investigando, descubrí que hubo un vínculo entre Camille Claudel y el círculo literario contemporáneo de los simbolistas franceses, Stephan Mallarme, Marcel Schwob, Paul Valéry, Debussy… Había mucho por descubrir y contemplar. Y así seguí con Claudel, desarrollando un proyecto que se propuso al Museo IAACC Pablo Serrano. Seis años de trabajo después, la exposición se hizo realidad.

Y. — Souvenir d’exil ha supuesto un giro en la forma en que venías realizando tu trabajo; aunque exista una continuidad a nivel conceptual, no es lo mismo en un sentido plástico.

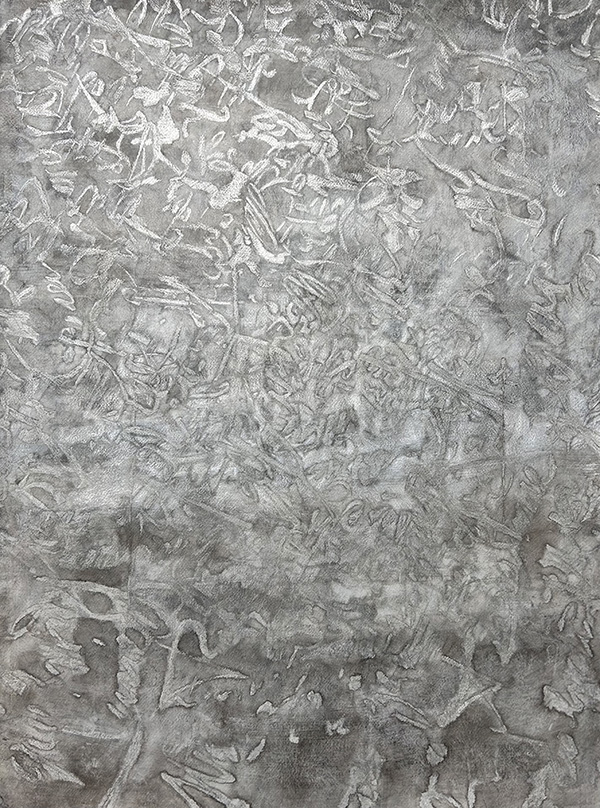

L. H. —Cierto, por primera vez incorporé las materias escultóricas como el polvo de mármol, el barro, la cera y el yeso a la pintura. Traté de llevar al lienzo la experiencia matérica del momento creación/destrucción que experimentó Claudel, yo imaginaba el polvo que se desprendía al esculpir o las manchas de pátina que caían al suelo de su taller mientras trabajaba y lo plasmé sobre papel en la serie Sédiments. Realizadas con los mismos materiales, reducidos a polvo, que Camille Claudel utilizó para sus esculturas, Sédiments explora los límites entre la escultura y la pintura.

Y.— Impacta cómo has trabajado con tanta materialidad y de un modo tan tangible y contundente ideas tan delicadas como son las emociones que subyacen entorno al abandono y el olvido, a la expulsión de la propia vida que sufrió Claudel. ¿Podrías explicarnos este proceso?

L. H. —Con la serie Sédiments, mi objetivo era evocar la materialidad de las esculturas originales de Claudel como «registros» de su breve existencia. Lo sentía como un duelo en el que recuperaba su memoria perdida desde la materialidad de sus piezas. Las marcas de agua, las manchas de óxido y las pátinas de estas pinturas buscaban activar e intensificar un sentimiento de pérdida, provocado por la ausencia de muchas de las esculturas de Claudel que fueron, destruidas, olvidadas e incluso, robadas. En el caso de la serie Mots d’exil quise dar forma al silencio y la pérdida de identidad que sufrió Camille Claudel en el sanatorio. Partí de su propia escritura: proyecté fragmentos de sus cartas y los trazaba una y otra vez sobre el papel. Entre cada capa de texto pinté veladuras de pintura al temple, que evocaba el encalado de las paredes de hospitales e instituciones psiquiátricas. Este acto lo repetí sucesivamente para crear un palimpsesto, una superficie donde las palabras se iban hundiendo poco a poco; y que representa la futilidad de los interminables intentos de Claudel por comunicarse con el mundo exterior durante los últimos treinta años de su vida hasta que, finalmente, dejó poco a poco de escribir. Para mí, ese proceso no era solo pictórico, era también una manera de trabajar con lo que ella misma vivió: el aislamiento y la soledad que fueron apagando su voz.

Y. —Entiendo. Has trabajado con los restos de su proceso de trabajo y las huellas de su vida. Precisamente por eso, en lugar de encontrar el vacío o el silencio en tus piezas, has

Mots d’exil V, 2023

querido suplir todo lo que hemos perdido de Camille Claudel, tanto de sus obras como de su memoria, con algo muy físico y terrenal, tu obra irradia mucha fuerza y energía, como si quisieras poner la parte que falta.

L.H.—Creo que, conceptualmente lo que intento hacer es “sanar” y aliviar dolor. Para mí, el arte es un proceso de sublimación por el que materiales mundanos se transforman en algo bello. Son procesos curativos para transformar la pena, la angustia o el miedo en orden estético y belleza.

Y.— En relación a esto que dices, he leído que hablas de transmutación, pero más que convertir algo en “cosa” material, tu pretensión es que genere sensaciones, que se transformen en experiencia emocional más que visual o tangible… ¿Es así como entiendes tu proceso artístico?

L.H.—Sí, en mi proceso creativo busco tanto la transmutación de materiales como de la psique, con el fin de alcanzar la iluminación. Igual que en la práctica ancestral de la alquimia. De hecho, en la serie Peintures de destruction, los títulos, son tomados directamente de los cuatro procesos de la alquimia: Nigredo, Albedo, Citrinitas y Rubedo, cada uno de ellos representa una forma distinta que Claudel utilizaba para destruir sus piezas (las enterraba o destruía a martillazos, las arrojaba al fondo del río e incluso las echaba al fuego). Me interesa muchísimo

Serie Peintures de destruction: Nigredo / Albedo / Citrinitas / Rubedo, 2022

ese paso de lo oscuro a lo sublime, de lo baldío a lo valioso, como en la piedra filosofal. Mi taller es como un laboratorio alquímico, para mí la pintura consiste en el proceso de manchar, de limar, de romper… y volver a pintar.

Y—Has utilizado mucho el proceso de destrucción para volver a construir

L.H.—Ese fue otro motivo por el que me uní conceptualmente a Claudel, porque mi proceso creativo está muy vinculado a impulsos destructivos y reparadores. En mi actividad artística, crear, destruir, transformar y reconstruir son mecanismos que me proporcionan una forma de generar orden, es un proceso muy laborioso. Mis pinturas están elaboradas por múltiples veladuras, de modo que la imagen final no sea un momento congelado, como la fotografía, sino algo que hace evidente el paso del tiempo. Las veladuras son —a veces semitransparentes, otras no, revelando así los trabajos realizados anteriormente. Dejo que el espectador entre en el desarrollo de las piezas y vea las capas originales, y que vea lo que hay detrás. El resultado es parecido a un fotograma donde aparecen varias imágenes superpuestas, borrosas, movidas, inestables; como esa sensación que tienes al despertar: ves algo, el cerebro lo detecta, pero no lo reconoces del todo. No me siento atraída por la pintura figurativa y realista, porque para mí la magia no está ahí, existe en un lugar entre la figuración y la desfiguración, es algo que se escapa, como una realidad deslizante.

Y —Claro. Y al ver tus obras me surgió de forma natural una relación con cierto expresionismo al límite de la forma, casi en estado de exploración. Me recordó a grandes obras históricas que buscaron ese mismo territorio. No sé si es consciente en ti o no, pero para mí es importante ver esa relación con la tradición, con el tiempo, con nuestro pasado artístico, para traerlo al presente. En tu pintura, la forma aparece pero no se define, entras en ese juego de llegar al límite donde la forma se entrevé pero sigue siendo desconocida y poco visual.

L.H.—Soy consciente, en mi pintura la exploración intuitiva e invención son esenciales. Diría también que, en toda mi obra hay un proceso de figuración seguido por desfiguración. Mi obra Clotho sufrió este proceso; comenzó siendo una representación realista del jardín del sanatorio en el que Camille Claudel estaba encerrada. Estuve tres o cuatro meses trabajando ese paisaje figurativo, pero el resultado no me convencía, el frondoso jardín que había pintado parecía faltar a la cruda realidad. Pensaba que, si yo me pusiera en el lugar de Camille Claudel, no lo hubiera visto como un paisaje figurativo, hubiera sido algo más tenebroso y ambiguo: un lugar indefinido, entre día y noche, agua y rocas. La imagen final de Clotho existe formalmente en el umbral entre la figuración y la abstracción. Ese límite es lo que busco.

Serie Moiras: Lachésis / Átropos, 2023

Y—Tu obra tiende puentes entre distintas temporalidades ¿es importante enlazar el pasado con tu propia experiencia? ¿Unir las culturas que nos precedieron con el presente?

L.H.—En esta exposición, utilicé la mitología como herramienta conceptual para abordar las distintas temporalidades. Siempre me ha fascinado la mitología, desde que leí Metamorfosis de Ovidio cuando estudié bellas artes, sus fábulas de transformación forman la base de casi todas las historias que contamos. Siempre han sido fuente de inspiración para artistas y escritores. Camille Claudel eligió esculpir la figura mitológica de Cloto, la más joven de las tres deidades o Moiras, hermanas que encarnaban las fuerzas cósmicas del destino y el tiempo de cada persona, tejiendo hilos en un gran telar. Cada vida en particular es representada por una hebra de lino que sale de la rueca de Cloto, está medida por la vara de Láquesis y sufre el corte de las tijeras de Átropo cuando llega la hora de la muerte. La serie Moiras en mi exposición refleja justo esto y me permitió contemplar los procesos cíclicos de la naturaleza que, al final, también son procesos de transformación. Al representar a Clotho como una anciana (en contra de la tradición clásica) Camille Claudel fue una especie de vidente que se

adelantara a su propio futuro: ella atrapada en su propia mata de pelo, como si fuera una jaula. Al ver esta escultura todo adquirió sentido para mí. Originalmente, este cuadro lo pinté con las líneas en vertical, como si fueran hebras de la mata de su cabello. Es un cuadro que representa esa oscuridad hecha de hebras, como rasgaduras; pero en algún momento todo cambió, mientras limpiaba el taller, lo dejé volcado, con las líneas en horizontal y esta otra forma me pareció mucho más interesante. En ese momento empecé a volver a ver el cuadro como un paisaje.

Y—Yo lo veo como un paisaje interior…

L.H.—Son paisajes imaginarios, espacios soñados que existe en un espacio inaccesible a los humanos, en ese no-lugar y no-tiempo propios de los mitos.

Clotho, Camille Cladel, 1893 Clotho, Louisa Holecz, 2019

Versión en yeso, Museo Rodin Colección Museo IAACC Pablo Serrano

Y—Has comentado lo del pelo como una jaula. Esa interpretación me ha interesado; en las diferentes épocas y culturas, el cabello de la mujer adquiere significados distintos: algunas lo ocultan de las miradas, como un lenguaje de pertenencia, sumisión o respeto; en otras, se exhibe como parte de la expresión de identidad individual; y, en general, en la mayoría de ellas, a los cabellos largos de la mujer se le otorga cierto valor sensual, incluso erótico.

L.H.—El tema del pelo es fascinante. Me hace recordar la escultura La Magdalena penitente, realizada por Donatello en madera. Representa a María Magdalena como anciana arrepentida por sus pecados, que se retira al desierto para dedicarse a la vida ascética. Es una figura dramática y teatral, cubierta de cabellos lacios, parece que su melena cubre casi todo su cuerpo, subrayando su condición eremita sin olvidar su asociación a la prostitución y su dimensión sexual.

Y—También en la escultura china antigua, las mujeres eran representadas con largas melenas, que caían como túnicas fluidas simbolizando cierto movimiento y ligereza que enfatiza la naturaleza trascendente de las obras.

Y —El texto curatorial de Souvenir d’exil, de Chus Tudelilla, se titula Elogio de la duda, lo que sugiere que la incertidumbre es importante en tu proceso creativo ¿Estás de acuerdo? ¿Es la duda un motor que te impulsa a explorar nuevos caminos?

L.H.—Cuando estoy pintando, nunca me quedo con la primera imagen. Observo, retoco, vuelvo a pintar una y otra vez; y si no logra convencerme, la destruyo para comenzar de nuevo. La duda me guía, necesito estar completamente segura antes de darla por terminada. Para saber si realmente me convence, dejo reposar las imágenes. El tiempo es un aliado esencial en mi proceso. En esta exposición, seis años de trabajo me permitieron pintar y, sobre todo, dejar que cada obra respirara sin prisa. No me gusta pintar apresuradamente, la adrenalina no me va. Mi proceso es mucho más contemplativo: necesito tranquilidad y tiempo para producir cada pieza.

Y—En relación a esto que dices, me ha impresionado un video, que vi en tu perfil de Instagram, realizado a partir del montaje de un número enorme de fotos que mostraba consecutivamente las diferentes etapas por las que pasaba una pieza en concreto.

L.H.—Lo gracioso es que el vídeo no muestra cómo quedó la obra al final. Con la cámara apagada seguía pintando. Cada papel podría tener, quizá, hasta cincuenta imágenes debajo. No es fácil cuantificar el trabajo y el tiempo que lleva cada obra, pero es un proceso necesario para llegar a la soltura que intento lograr, es muy difícil llegar a ese estado de lucidez. Lo que hago previamente son ejercicios de calentamiento. A veces la última imagen, la definitiva, necesita tres meses de trabajo previo, es todo un ejercicio de paciencia infinita. Mis obras son palimpsestos, los renacentistas llamaban a este concepto artístico pentimenti, que proviene de pentirsi (arrepentirse).

Mots d’exil II, 2023

CY—Te refieres a la serie Mots d’exil, donde exploras la frontera entre el lenguaje escrito y el arte visual ¿Qué te has encontrado en ese camino? También enlaza con la serie de los libros bordados ¿Cómo lo vinculas con el bordado?

L.H.—La escritura, en mi opinión, está muy ligada al dibujo. Lo llamativo en el caso de Claudel, es que su letra cambiaba mucho: dependía de a quién escribía, dónde estaba, cómo se sentía ese día. Lo mismo ocurre en la costura. Yo, por ejemplo, conservo bordados de mis tías en Hungría y en Portugal y sé quién hizo cada puntada. Cada una dejaba algo personal en el trazo del bordado, el tamaño de cada puntada, la tensión del hilo es distinta, la paciencia es visualmente perceptible. Pasa lo mismo con la escritura: es imposible copiarla exactamente, porque tiene la esencia de la persona. Existe un registro emocional de quien escribe o borda, pero también del momento vivido y del tiempo pasado. Cuando proyecté las cartas de Camille Claudel al papel, se ve eso, su trazo era muy cambiante: la tensión, el tamaño de las letras, la calma, la angustia, la desesperación. Todo su ser está registrado en sus cartas, era la única manera que le quedaba para expresarse, ya que los últimos treinta años de su vida en el sanatorio jamás volvió a esculpir.

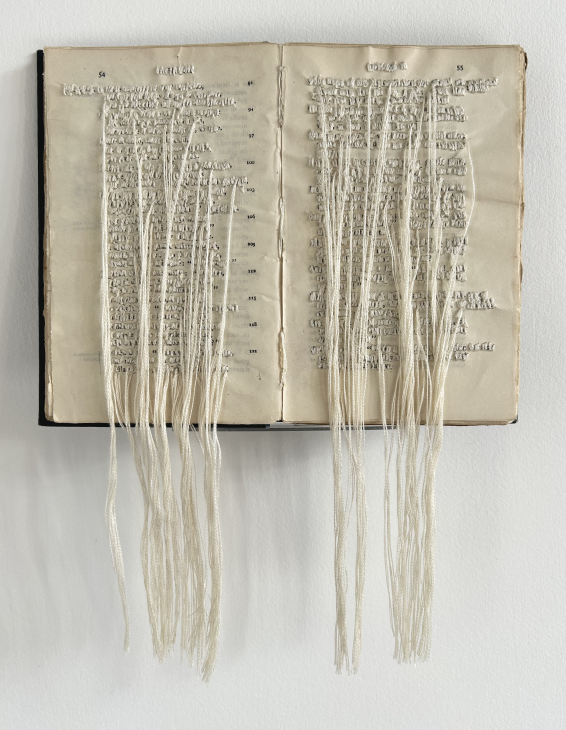

Mots d’exil III, 2023 Serie Livres. Canto V, 2022. Libro intervenido con hilo de seda

Y— Háblame de Los libros bordados. Todo lo que implica los hilos, las diferentes puntadas y colores, las distintas calidades y texturas del tejido, las formas bordadas, el tiempo que requiere ese trabajo textil… es como un lazo que te une o transporta al pasado, algo que te lleva al hogar.

L.H.— Empecé los libros bordados en 2017 cuando rescaté dos diccionarios de la casa de mis padres, que estaban a punto de ser tirados a la basura. Uno de ellos era de portugués-inglés y pertenecía a mi madre, que emigró a Inglaterra desde Madeira, el otro, un diccionario húngaro-inglés, que perteneció a mi padre que llegó a Inglaterra durante el levantamiento húngaro de 1956. He seguido bordando libros desde entonces, en 2020 expuse parte de esta serie en la exposición Abrir palabra por palabra el páramo, junto a la artista María Gimeno en la galería La Casa Amarilla, comisariado por Chus Tudelilla, y para la exposición Souvenir d’exil, bordé la serie Livres. Este cuerpo de obras me permite física y simbólicamente trasladarme al pasado, los libros actúan como puentes o “agujero de gusano” a otro tiempo y espacio. Creo que la obra bordada de gran formato Abîme fue una consecuencia de todo ese trabajo previo. Es curioso, porque antes de esta exposición yo tenía esos dos mundos separados: por un lado, el bordado, por otro la pintura; pero justo en esta obra fue la primera vez que logré unirlos. La sábana protectora que recogía las manchas durante la creación de este proyecto, la tensé sobre un bastidor y la cubrí con organdí semitransparente y finalmente bordé con hilos de color las manchas veladas, así trayéndolas a la superficie. Esta obra abrió un nuevo territorio para mí.

Y—Todo esto que cuentas tiene una parte muy bonita: el bordado pertenece al ámbito de las mujeres, conecta con una tradición cargada de sentido. Era el trabajo cotidiano de madres e hijas, muchas veces invisible, hecho para la familia o para vender. Y tú lo has llevado al ámbito artístico, dándole otra dimensión.

L.H.—Todo ha ido surgiendo de una forma muy natural, sobre la marcha, sin proponérmelo previamente. Pero estaba todo conectado: comenzando con las Moiras, que eran hilanderas, los libros y el bordado, todo acababa cerrando el círculo.

Y—Me recuerda al lenguaje ideado por mujeres chinas que tenían prohibido el acceso a la lectura y la escritura. Una de las teorías sobre su origen sostiene que fue creado a partir de los patrones de bordado y costura. Lo que sí está demostrado es que fueron ellas quienes lo inventaron para comunicarse entre sí sin ser descubiertas por los hombres. Algo similar ocurrió en Japón: al negárseles la educación, las mujeres crearon su propia escritura fonética, el hiragana, con la que redactaban cartas de amor, poemas e incluso novelas. Este sistema perdura hasta hoy: está vigente en los haikus y, por su sencillez, se ha convertido en la primera escritura que aprenden los niños en la escuela.

L.H.—Hay ejemplos similares en Europa. La reina escocesa, María Estuardo, cuando estuvo encarcelada, bordaba motivos que funcionaban como un código: un gato o un ratón… eran mensajes ocultos a través de los cuales se comunicaba con el mundo exterior, símbolos de resistencia y esperanza. Me parece fascinante cómo el bordado podía convertirse en un lenguaje secreto. Lo que no puedes decir, lo puedes bordar.

Y—Exacto. Es un lenguaje más, otra forma de expresión muy personal e íntima.

L.H.—Estoy de acuerdo. El bordado como forma de expresión lo tengo en mis venas; las mujeres de mi familia materna y paterna bordaban. Mi memoria y los vínculos emocionales regresan en las puntadas repetitivas, casi obsesivas, que el hilo dibuja sobre la tela cuando coso o cuando bordo. Hace unos años, en el armario donde guardaba mi madre la ropa blanca encontré unos bordados hechos por mi abuela paterna. Habían sufrido un poco de daño por la polilla y decidí repararlos, pero en vez de una reparación invisible quise crear otro bordado que junto con el dibujo del original contaría una nueva historia. Una historia donde la vida de mi abuela interconectaba con la mía. El bordado me conecta con el pasado, pero me sitúa en el presente, es como la meditación. He leído que el acto de bordar libera los neurotransmisores responsables de fomentar el bienestar. Y, aunque el tiempo y el trabajo invertido en cada pieza del proyecto Souvenir d’exil son difíciles de valorar, este proyecto ha supuesto para mí un importante aprendizaje y conocimiento de mí misma. Todo ello, unido a la exposición en su conjunto: las actividades organizadas, las charlas y las reacciones del público, han convertido a este proyecto en uno de los más especiales y satisfactorios que he realizado.

No se nos ocurre una forma mejor para concluir esta enriquecedora conversación con Louisa Holecz. Solo nos queda expresarle nuestro más sincero agradecimiento por devolvernos, a través de su trabajo, una parte de las emociones que quedaron irremediablemente ligadas a las obras perdidas de Camille Claudel.

Enlaces de interés:

LOUISA HOLECZ

CHUS TUDELILLA

SOUVENIR D’EXIL