Susana Pardo

LA PALABRA, SEMILLA DE LA IMAGINACIÓN

Luis Camnitzer

Luis Camnitzer nació en 1937 en Alemania, pero se formó y creció en Uruguay. Esa doble condición –la del desplazado y la del latinoamericano en un tiempo convulso– marca profundamente su visión del arte. Desde sus primeros trabajos comprende que el verdadero espacio de la creación no está en los pigmentos o en los bronces, sino en el territorio del pensamiento. Elige el lenguaje como materia prima y lo convierte en un campo de experimentación. No se trata de ilustrar, ni de narrar, ni de embellecer: se trata de poner al descubierto las estructuras invisibles que sostienen tanto el poder como la memoria.

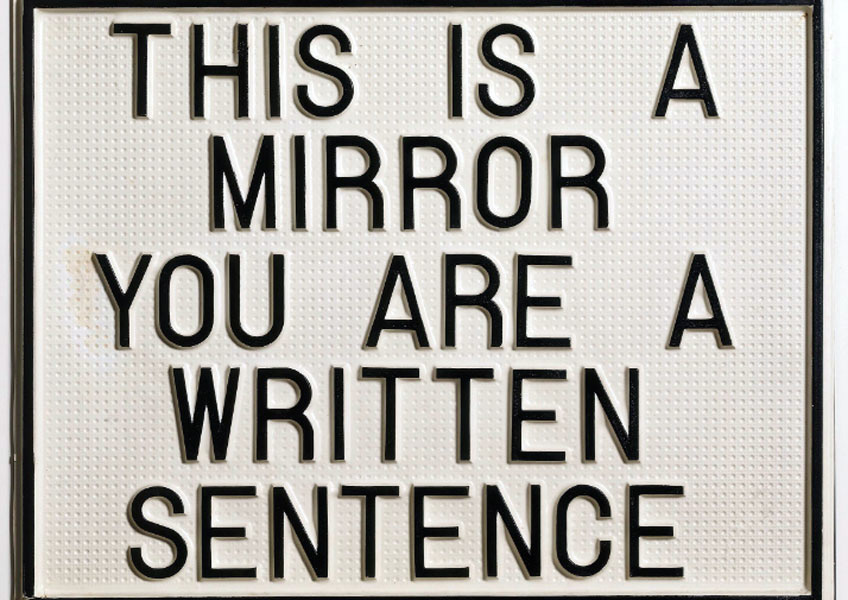

En 1968 presenta una de sus piezas más citadas: Esto es un espejo. Usted es una frase escrita. La frase, inscrita en un panel, transforma al espectador en parte inseparable de la obra. No se ofrece la distancia de la contemplación, sino una experiencia en la que el lector queda implicado en lo que está sucediendo. El gesto puede parecer simple, pero en ese momento significó un quiebre: por primera vez, el espectador dejaba de ser testigo silencioso para convertirse en componente del trabajo.

Con esa obra, Camnitzer inaugura una manera distinta de pensar el lugar del público en el arte, investigando la relación entre lenguaje, percepción y realidad. La obra es una de las primeras manifestaciones del giro conceptual del artista, quien más tarde reflexionaría que este uso del texto busca “provocar pensamiento y preguntas” sobre cómo interpretamos el arte y sobre el rol activo del observador en darle significado. De este modo, el museo se convertía en un lugar donde la lectura y la imaginación generan acontecimientos.

Esta manera de entender la práctica artística coincidió con un período oscuro en América Latina. Mientras en Nueva York los artistas conceptuales exploraban la autonomía de las ideas, en el Cono Sur el conceptualismo asumía otra tarea: la de convertirse en refugio y en instrumento frente a la censura y la represión con estrategias orientadas a replantear la relación entre el arte y la realidad sociopolítica. El propio Camnitzer ha señalado que mientras en el centro del mundo del arte (Nueva York) se privilegiaba el uso del lenguaje como materia prima excluyendo el contenido, en la periferia latinoamericana se subrayaba la comunicación y el contenido político en las propuestas artísticas. En sus ensayos definió el conceptualismo latinoamericano como “una vasta gama de obras y prácticas que replantearon las posibilidades de relación entre el arte y la realidad social, política y económica”, en contextos marcados por regímenes antidemocráticos y dictaduras. Es decir, para Camnitzer y sus contemporáneos el lenguaje artístico se convirtió en un arma política sutil, capaz de eludir la censura e incitar la crítica.

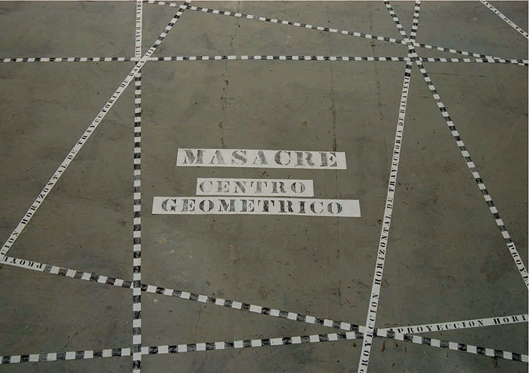

En ese marco se inscribe Masacre de Puerto Montt (1969), una obra que Camnitzer construyó a partir de los asesinatos perpetrados en Chile. En vez de recurrir a imágenes sangrientas, levantó una estructura mínima, casi forense, que organizaba el espacio como si se tratara de una arquitectura del crimen. El vacío visual obligaba a completar mentalmente la escena y exponía la brutalidad del hecho de un modo más perturbador que cualquier fotografía. El espectador, una vez más, era conducido a ser parte del mecanismo de la obra: su memoria, su imaginación y su incomodidad se volvían parte constitutiva de lo que estaba viendo.

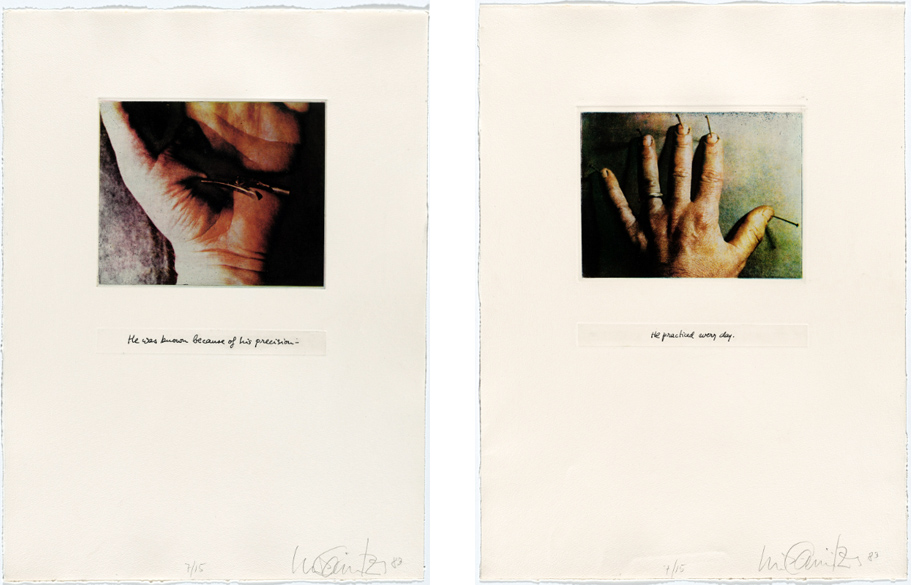

Años después, durante la dictadura uruguaya, Camnitzer volvió sobre la violencia de Estado con su Serie de la tortura uruguaya (1983–84). Treinta y cinco fotograbados muestran objetos de uso corriente o instrumentos de tortura acompañados de frases neutras, casi banales: “Él practicaba todos los días”. La frialdad de las palabras contrasta con la violencia sugerida por la imagen. Aquí la obra no muestra el acto, sino que lo evoca en la mente del espectador. Esa tensión entre la economía del lenguaje y la densidad del recuerdo convierte a la serie en una de las denuncias más incisivas de la represión. El propio Camnitzer declaró que la serie surgió como un homenaje a amigos torturados, pero pronto se amplió hacia una reflexión más general sobre la condición humana y sobre la multiplicidad de prisiones que habitamos.

En una entrevista, el artista habló de esas prisiones: la celda del prisionero político, pero también la prisión del artista que intenta escapar de los estereotipos y fracasa, la prisión del cuerpo, de la imaginación, de la ideología, de la sociedad. Todas ellas como envolturas limitantes superpuestas, mientras el arte se convierte en la tentativa –casi siempre fallida– de fuga. Esa imposibilidad no lo desalienta: al contrario, le otorga sentido a la obra. Mostrar el límite, hacer consciente la cárcel invisible, es ya una forma de resistencia. En Documenta 11 (2002), Camnitzer presentó una instalación que insistía en esta ambigüedad: un espacio que remitía tanto a la cárcel real como al encierro simbólico del artista dentro del mercado y las convenciones. Para él, toda obra de arte vive apenas unos segundos, hasta que se transforma en objeto y se inserta en el circuito de mercancías. Sin embargo, en esos segundos de intensidad se juega la posibilidad de despertar al espectador, de ponerlo frente a sus propios barrotes.

No toda su obra se concentra en la denuncia. Camnitzer también ha explorado caminos pedagógicos, convencido de que el arte puede ser una forma de enseñanza colectiva. En 2009 concibió una frase que desde entonces se ha inscrito en las fachadas de numerosos museos: El museo es una escuela: el artista aprende a comunicarse; el público aprende a hacer conexiones. Con esa sentencia, la institución se compromete públicamente a funcionar como espacio de aprendizaje. La frase, grabada generalmente en la tipografía institucional de cada museo, actúa como declaración de principios y como una intervención artística que irrumpe en la propia institución. El proyecto nació como

respuesta irónica a la negativa de un director de museo a vincular la práctica artística con la enseñanza, y pronto se transformó en una acción recurrente. Más de quince museos han exhibido ya la frase, asumiendo simbólicamente su mensaje. En 2013, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Santiago de Chile la adoptó como inscripción permanente en su arquitectura, recordando de manera constante su responsabilidad con la educación crítica. Cada institución que acoge la obra firma, de algún modo, un contrato con el público: se obliga a orientar su práctica hacia la formación y el pensamiento crítico, más allá de ser depositaria de obras. Camnitzer ha señalado que este lema debería dejar de entenderse como una expresión personal y pasar a ser asumido institucionalmente, de manera que la sociedad pueda exigir cuentas cuando el museo traicione ese espíritu. Aunque es consciente de que rara vez se cumplirán esas expectativas, considera que, al menos, la incoherencia de las instituciones quedará expuesta ante el público.

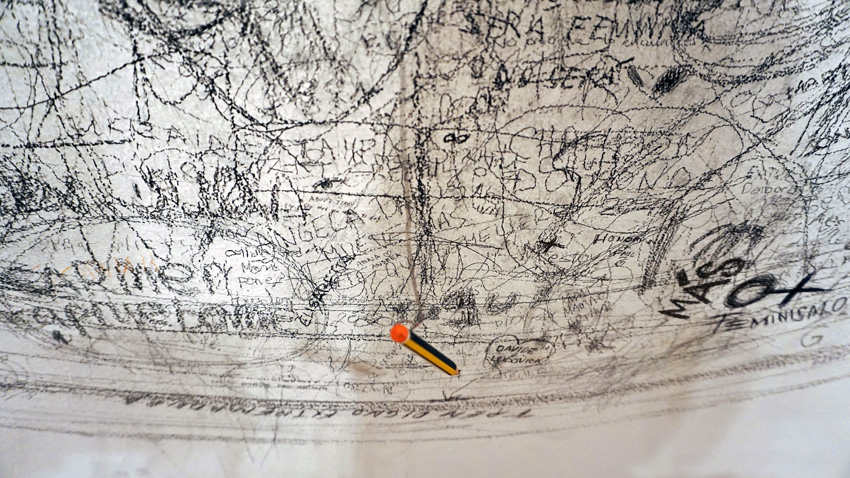

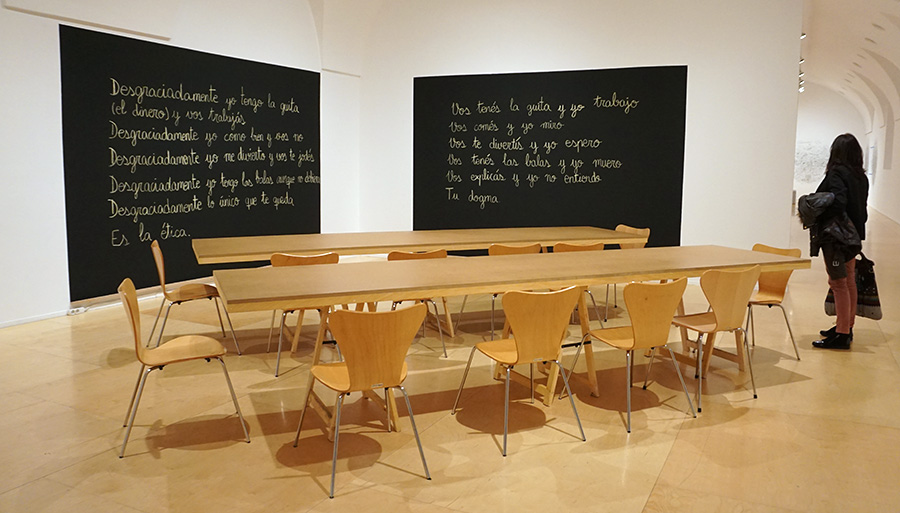

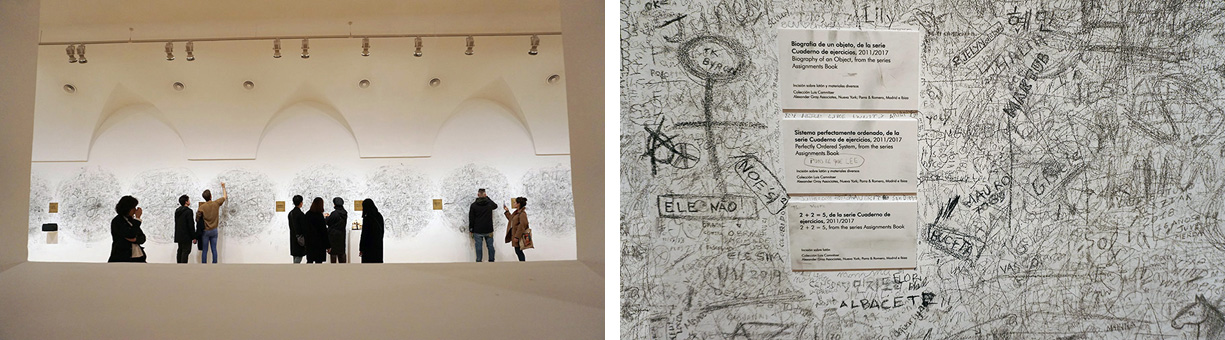

En la retrospectiva Hospicio de utopías fallidas (Museo Reina Sofía, 2018) se pudo ver cómo esta preocupación pedagógica se despliega en distintos formatos. Allí, el visitante era invitado a escribir en los muros, a imaginar utopías, a intervenir directamente en el espacio. Obras como Aula (2005) o Cuaderno de ejercicios trasladan al museo la lógica de la escuela, invitando a pensar en qué se enseña y cómo. En todas ellas, el espectador deja de ser consumidor de imágenes para convertirse en sujeto activo de una experiencia

de aprendizaje. Cree firmemente que “no hay arte sin espectadores” y que la participación activa del público es esencial para que la obra cobre sentido. En su producción artística, otorga al espectador el papel de co-creador y coproductor de conocimiento, “un conocimiento que aporte elementos para el reordenamiento social”. El arte se convierte en un laboratorio de pensamiento compartido. Esta visión se inspira en la semiótica de Umberto Eco (Obra Abierta) y en pedagogos latinoamericanos; en lugar de imponer un mensaje único, la obra de Camnitzer se abre a múltiples interpretaciones, empoderando al espectador a reflexionar y hasta a transformar su conciencia.

Pero la pedagogía de Camnitzer no es complaciente. Su insistencia en que el museo debe ser escuela va acompañada de una crítica feroz a la mercantilización del arte. Él mismo lo expresó en textos como De la Coca-Cola al arte boludo: el artista está siempre ante la disyuntiva de producir objetos o de producir cultura. Su elección es clara: prefiere contribuir a la formación de una conciencia crítica antes que a la circulación de mercancías. Esa tensión atraviesa todo su trabajo y lo convierte en una figura incómoda para el mercado, pero indispensable para entender la función social del arte en América Latina.

Su libro Didáctica de la liberación (2007) profundiza estas ideas desde el plano teórico. Allí sostiene que el conceptualismo latinoamericano no debe confundirse con el arte conceptual anglosajón. Aunque más que una historia del arte, se trata de una reflexión sobre cómo el pensamiento artístico puede actuar como herramienta de emancipación en un continente atravesado por dictaduras y por la herencia colonial. En sus páginas Camnitzer examina experiencias concretas, analiza estrategias de artistas y colectivos, y plantea que el arte puede funcionar como un espacio de aprendizaje social, un ámbito para ejercitar la imaginación crítica y para generar nuevas formas de conciencia política. En definitiva un arte vinculado a la vida más auténtica en contextos de represión y dependencia sociocultural. Recuerda también las palabras de Simón Rodríguez, maestro de Bolívar: “o inventamos o erramos”. Esa máxima resume el espíritu de una generación que vio en el arte no un fin estético o un ejercicio formal, sino un instrumento de transformación, de búsqueda de identidad y de liberación.

La obra de Camnitzer se mueve así entre dos polos: el señalamiento de las prisiones visibles e invisibles que nos limitan, y la apertura de espacios pedagógicos donde es posible imaginar salidas, aunque siempre provisionales. Entre la denuncia y la enseñanza, entre la impotencia y la esperanza, su trabajo se sostiene en la convicción de que el arte produce cultura. No se trata de grandes gestos heroicos, sino de pequeños desplazamientos que modifican la mirada del espectador. Camnitzer lo resume con crudeza: la obra muere pronto, pero en ese instante breve abre una posibilidad de resistencia.

Esa es, quizás, la lección más vigente de su trayectoria: el arte no redime, pero ilumina las grietas. Y en esas grietas se insinúa la libertad.