Susana Pardo

LO INASIBLE

Oscar Muñoz

Cortinas de baño, 1985-1986. Acrílico sobre plástico

[…]La materialidad de este último [el espíritu], era concebida como envoltura carnal que encarcelaba, bajo cáscaras, ropajes, figuras e imágenes visibles, la verdad misma del sentido. Solo desprendiéndose de esa corteza o costral material era posible, según esa metafísica [del lógos], el acceso a la verdad misma de la cosa y al núcleo interior del lógos. Esa metafísica propone una ruptura con la materia y un desprendimiento con lo corpóreo y físico.

La memoria perdida de las cosas. Eugenio Trías

Tiene sentido situar la obra del artista colombiano Óscar Muñoz (Popayán,1951) en el umbral donde la imagen nace y muere, donde la memoria se agita en su inestabilidad y el espectador, al mirar, se convierte en testigo de lo que ya se desvanece. En sus trabajos no hay voluntad de permanencia, sino una exploración paciente y poética de la fragilidad, de la desaparición como forma de existencia, del gesto que no se retiene pero deja huella. Si la imagen ha sido tradicionalmente un mecanismo de fijación, un modo de resistir al paso del tiempo, Muñoz la entiende desde su reverso: como rastro, sombra o soplo, como intento fallido de hacer presente lo ausente. Su obra no es una estética de la desaparición, sino una ética de la observación: observar lo que se esfuma, atrapar lo que no se deja poseer.

De un modo u otro, a través de sus fotografías, instalaciones y vídeos, el artista ha puesto en jaque la mirada. Parece decirnos que no importa cómo sea la realidad ante nuestros ojos, porque no somos capaces de percibirla tal como es; o más bien, nos presenta sus sospechas sobre la realidad como algo en constante movimiento, desenfocado y a la fuga, imposible de apreciar con nitidez o agarrar: bien por nuestras carencias y sesgos, bien porque todo objeto o imagen, lejos de ser un espejo fiel del mundo, es una zona de ambigüedad donde se confunden lo real y su proyección, lo que está y lo que parece estar. Muñoz juega en ese intersticio donde lo visible se entrelaza con lo imaginado, nada es del todo nítido y la incertidumbre se alza. Y desde luego, encontramos cómodo a Muñoz en ese espacio tan propicio para la creación: en ese cruce entre ser y dejar de ser, entre ver y no ver es donde se instala la potencia poética del arte, no en la afirmación de una verdad, sino en la apertura hacia lo incierto. La percepción, como la identidad, no es un punto fijo sino una deriva, un campo de tensiones que exige del espectador no sólo una mirada, sino una forma de habitar el enigma.

Re/trato, 2004. Vídeo proyección

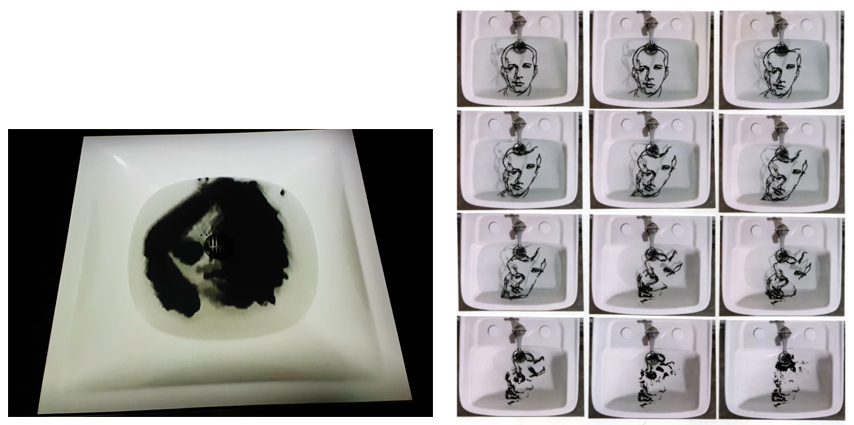

En piezas como Re/trato (2004), la mano del artista intenta pintar un rostro con agua sobre una piedra caliente, pero el sol evapora las líneas antes de que termine. La imagen nunca se consuma, nunca se fija, y sin embargo permanece: en la reiteración del intento, en la espera del espectador, en la tensión entre lo que nace y se borra al mismo tiempo. Hay en ese acto una alusión implícita al mito de Sísifo, a esa labor incesante que sabe de antemano su futilidad pero insiste en recomponer una y otra vez, sin rencor, sin drama, . La mirada de Muñoz sobre el tiempo no es violenta, sino meditativa: el paso del tiempo no destruye, sino que configura una poética. Del mismo modo, en la obra Narciso (2001), el rostro del artista dibujado en polvo de carbón flota en la superficie del agua y su reflejo proyectado en el fondo blanco del lavabo lo duplica. Ambas figuras van acercándose la una a la otra, como si el sujeto buscara alcanzar a su propia sombra para comprenderse a sí mismo, pero justo cuando están por fundirse en una, el destino se cumple y el remolino del desagüe se las traga. Es ese instante previo a la desaparición lo que interesa a Muñoz: el juego entre la materia que se va y la imagen que, aunque perdida, persiste en la memoria.

Biografías, 2002. Video proyección Narciso, 2001-2002. Vídeo proyección

El rostro, en la obra de Óscar Muñoz, no es nunca una afirmación, más bien al contrario, plantea muchas preguntas. El autorretrato, lejos de ser una forma de fijar la identidad, se convierte en una herramienta para su disolución: el yo se contempla en el espejo del tiempo y se descubre siempre fugitivo. No hay aquí la voluntad de perdurar que animaba al retrato clásico, sino una delicada conciencia de que toda identidad es reflejo y tránsito, forma apenas insinuada que se extingue al ser mirada. Sus autorretratos no son imágenes del ser, sino coreografías del desaparecer: en ellos el rostro nace y muere ante nuestros ojos, como si el acto mismo de revelarse implicara también su eclipse.

Muñoz no se representa a sí mismo para desenmascarar la levedad de la identidad, para mostrar cómo el yo se constituye en el borde de su desaparición. En esa despersonalización del artista, nos involucra a todos: ya no se trata de su rostro, sino del nuestro; ya no de su historia, sino de la nuestra. Es exactamente lo que ocurre en la pieza Aliento; esa inversión alcanza un punto de exquisita ambigüedad: al soplar sobre el espejo y ver surgir un rostro ajeno donde esperábamos encontrarnos, la identidad se revela como un cruce de reflejos. ¿Dónde termina el otro? ¿Dónde empieza el yo? En ese entrelugar, Muñoz instala su poética de la inestabilidad: cada imagen es una frontera movediza entre lo propio y lo ajeno.

Aliento, 1995. Serigrafía sobre espejos metálicos de20 cm de diámetro c/u

Del mismo modo, la obra Ambulatorio (fotografía aérea a gran escala de la ciudad colombiana de Cali, adherida a un vidrio de seguridad) puede leerse como un autorretrato expandido, donde la subjetividad individual se disuelve en la cartografía compartida de la ciudad. Al caminar sobre el mapa fotográfico organizado como una trama regular, el espectador rompe el vidrio que contiene la imagen del plano, fragmentando no solo la representación del espacio, sino su vínculo afectivo con el lugar. La identidad se vuelve entonces algo colectivo, múltiple, hecho de capas que se quiebran y se reconfiguran con cada paso; de tal manera que, a la organización cuadrangular uniforme de la ciudad, se suman las líneas caóticas de las grietas formadas en el deambular. Es como si el artista dijera que el yo no solo está dentro del cuerpo, sino en la interacción con su medio y la forma en que se inscribe en el mundo. Y ese mundo, como la imagen, no se fija, sino que se resquebraja y se recompone sin cesar.

Ambulatorio, 1994. Instalación fotográfica encapsulada en vidrio de seguridad

Su enorme producción de retratos con todo tipo de elementos y técnicas sobre soportes que desintegran la imagen, no solo responde a una inquietud por la experimentación de signos y significados cargados de expresividad y simbolismo, sino que además nos enfrenta al carácter inasible de la identidad. En la serie Juego de probabilidades, el artista compone un autorretrato a partir de fragmentos de sus propias fotos de carnet tomadas durante cincuenta años. El rostro resultante no es uno, sino muchos: una identidad que se desliza entre edades, entre tiempos, entre versiones de sí. Como si la imagen no pudiera nunca decir la verdad del sujeto, sino solo su tentativa. Y es justo en ese intento donde el arte se vuelve revelación: al hacernos comprender que la memoria no reside en la permanencia de la forma sino en la persistencia de la experiencia, en el transcurso, en el hacer. Pero además fotografía los retratos resultantes en el hueco de una mano: una metáfora de insignificancia, pero también de amor y protección hacia la fragilidad del ser.

Juego de probabilidades, 2007. Fotografías a color

Este desmembramiento de la identidad, esta evaporación continua de la materia que se rehace y se disuelve, se inscribe en una larga tradición alegórica que remite a las vanitas barrocas: aquellas imágenes que enfrentaban la fugacidad de la carne con la eternidad del alma. En la obra de Muñoz, el vaho, el agua, la ceniza, el azúcar o la sombra operan como soportes inestables de una imagen que se sabe pasajera, que se ofrece al ojo solo para ser retirada. Así, estas obras se convierten en una meditación sobre la disolución, sobre ese momento en que el rostro se deshace, como el nuestro ante el espejo empañado.

Y es aquí donde el mito de Narciso reaparece, no como simple alusión literaria, sino como arquitectura simbólica de la mirada contemporánea: el rostro que se contempla a sí mismo, y en su contemplación se esfuma. Narciso ya no es solo figura de la vanidad individual, sino emblema de una sociedad entera que no logra fijar su reflejo, que no consigue retener la memoria. En la obra de Muñoz, este mito se reescribe con una carga política y colectiva: el sujeto no solo se deshace en su reflejo, sino que la comunidad completa se diluye en su incapacidad

Narcisos, 1995-2009. Autorretratos de polvo de carbón, papel sobre agua y plexiglas

para recordar. La imagen se vuelve así alegoría de la desaparición: de los cuerpos, de los rostros, de las historias. Pero esta desaparición no grita, no hiere, no se impone. Se despliega con la misma serenidad con que el humo se eleva en el aire o el agua se filtra en la tierra. La violencia está contenida, sublimada en una poética de lo leve. Muñoz representa la destrucción no para escandalizar, sino para dejar que su huella hable, para que la ausencia, despojada de estridencia, adquiera una densidad espiritual casi meditativa.

Muñoz contempla y nos da a ver la pérdida, porque lo que se esfuma no desaparece del todo si ha sido mirado con atención. Como si supiera que el gesto de mirar es ya una forma de recoger lo perdido, lo representa con el propio aliento del espectador dando vida a los olvidados de la historia y haciéndolo participar, siquiera por un instante, de una acción conmemorativa, incluso creativa. Es desde esa relación con el espectador donde la obra se completa. La imagen no resiste al tiempo por sí sola, pero resiste en la conciencia de quien la observa. Ahí está su eternidad: no en el objeto, sino en el acto de mirar.

Vitrinas Píxeles, 1999-2000. Tintura de café sobre terrones de azúcar

Pero más allá de las propuestas del artista, hay algo que la obra de Muñoz no dice pero sugiere, algo que se deduce de su insistencia en lo efímero como umbral. Esa reiteración, al ser acogida sin dramatismo, como un dato natural, comienza a rozar lo sagrado. La desaparición puede entonces ser entendida como ciclo, como parte de una totalidad que no se agota en lo visible. Lo efímero, visto desde esa perspectiva, se convierte en construcción de lo eterno. Lo eterno no como permanencia, sino como lo que se repite en su desvanecimiento, que no cesa de desaparecer pero sigue dejando una idea. Y es esa idea la que no muere. El agua se seca con el sol, el azúcar se disuelve en el café, pero el concepto permanece, no lo toca el tiempo. “Todo pasa”, decimos; y sin embargo, esa misma frase es eterna. Entonces, lo efímero y lo eterno no se oponen, sino que son una misma cosa vista desde distintas orillas. Lo efímero es la forma que adopta lo eterno para habitar el mundo sensible. Y el arte, en su forma más alta, no es el intento de fijar una imagen, sino de hacer visible esa condición intermedia donde todo se transforma sin dejar de ser. Ahí, en ese lugar imposible de aprehender, en ese umbral que solo dura un instante, reside lo inasible.